Einblicke in LRTs und LSTs: Funktionsweise der Token

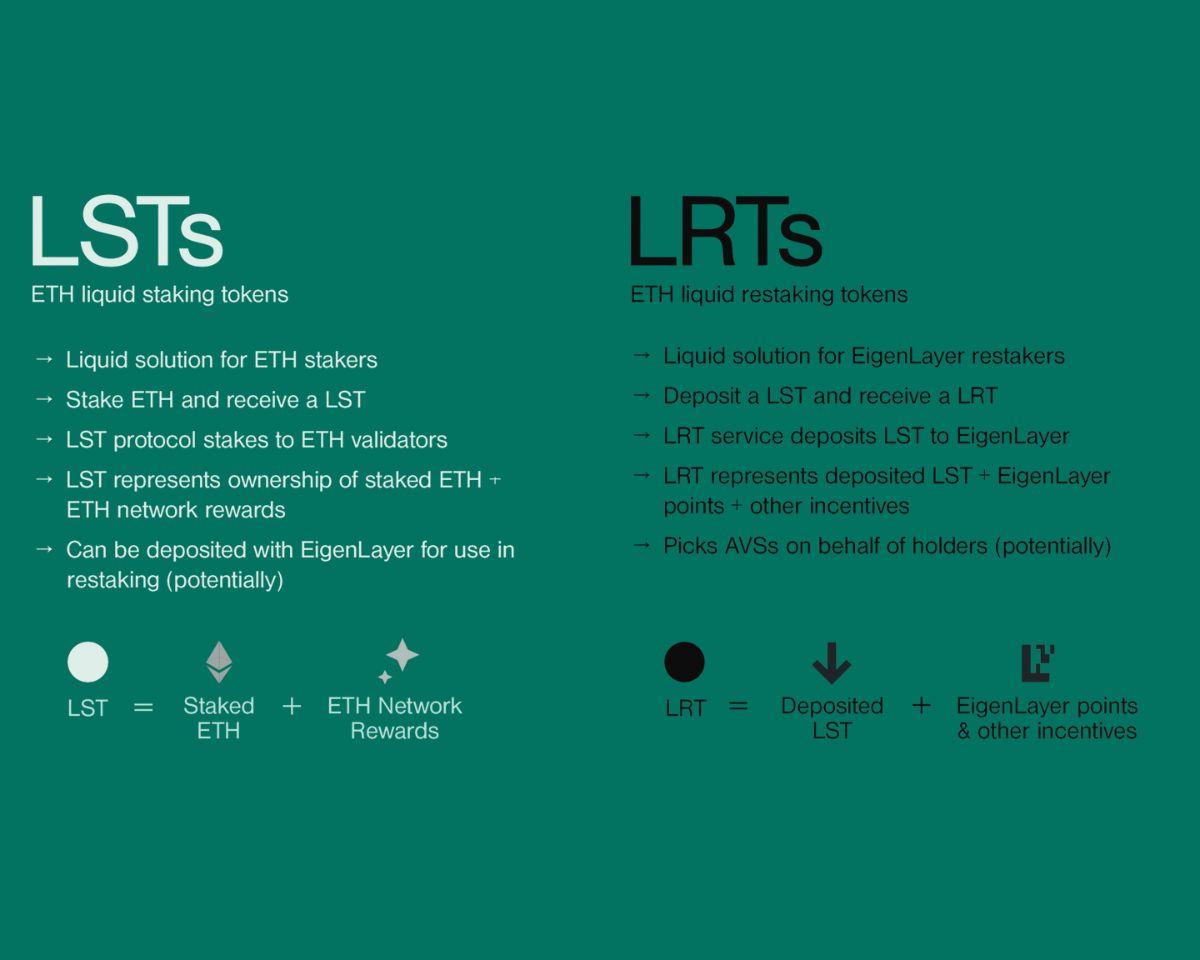

In diesem Abschnitt widmet sich der Kurs den wesentlichen Grundlagen: Liquid Staking Tokens (LSTs), Liquid Restaking Tokens (LRTs) und deren Einbindung in den dezentralen Finanzsektor. Er erläutert die Unterschiede zwischen LSTs und LRTs, erklärt den Aufbau von Restaking-Protokollen und zeigt auf, wie das LST-Fi-Ökosystem Ertragsbündelung, Validatorendelegation und die Entwicklung flexibel kombinierbarer Staking-Produkte ermöglicht.

Von LSTs zu LRTs: Ein struktureller Wandel

Liquid Staking Tokens wurden entwickelt, um das durch den Staking-Mechanismus von Ethereum verursachte Problem der Kapitalbindung zu lösen. Staker erhalten als Gegenleistung für die Netzwerksicherung zwar Staking-Belohnungen, doch ihr gestaktes ETH bleibt illiquide. Protokolle wie Lido (stETH), Rocket Pool (rETH) und Coinbase (cbETH) führten tokenisierte Staking-Lösungen ein, die für eingezahltes ETH übertragbare Token ausgeben. Diese Token lassen sich im DeFi-Bereich einsetzen, während weiterhin Staking-Belohnungen generiert werden.

Liquid Restaking Tokens bauen auf demselben Prinzip auf, erweitern es jedoch auf den Restaking-Kontext. Anstatt nur ETH zu repräsentieren, das Staking-Belohnungen abwirft, stehen LRTs für ETH oder LSTs, die bei EigenLayer delegiert werden, um zusätzliche Dienste abzusichern. Dadurch kann dasselbe Kapital mehrere Ertragsquellen erschließen: Staking-Belohnungen auf Ethereum, EigenLayer-Punkte oder Servicegebühren sowie Anreize durch LRT-Protokolle. Der LRT-Token dient als flexibler, kombinierbarer Wrapper, der diese Restaking-Position abbildet.

Der Hauptunterschied liegt in der Komplexität. Während LSTs lediglich eine einzige Ertragsquelle aus dem Ethereum-Staking abbilden, repräsentieren LRTs dynamischere Positionen, die mehrere Dienste, potenzielle Slashing-Bedingungen und gestaffelte Anreizsysteme umfassen. Daher verfügen LRTs über ausgefeiltere Token-Mechanismen, Governance-Module und Rücknahmelogik.

Wie LRTs funktionieren

Ein Nutzer zahlt ETH oder einen LST in ein Liquid-Restaking-Protokoll ein, wodurch die Ausgabe eines LRT beginnt. Das Protokoll, wie etwa Ether.fi oder Renzo, delegiert das eingezahlte Asset anschließend über ein eigenes, zugelassenes Validatoren-Set oder ein Netzwerk von Node-Betreibern an EigenLayer. Der Nutzer erhält einen LRT, der den erneut gestakten Betrag, die erwarteten Belohnungen und die anteilige Exponierung gegenüber den AVSs von EigenLayer dokumentiert.

LRTs sind fungibel und übertragbar, sodass sie sich in Liquiditätspools, Kreditmärkten und strukturierten Renditeprodukten einsetzen lassen. Im Hintergrund übernimmt das LRT-Protokoll aktiv die Verwaltung der Delegation, das Einsammeln der Belohnungen und die Interaktion mit den AVSs. Es überwacht zudem das Slashing-Risiko sowie die Performance der Validatoren. Einige Protokolle bieten darüber hinaus Zusatznutzen wie automatische Wiederanlage von EigenLayer-Punkten oder eine integrierte Slashing-Versicherung.

Im Unterschied zum nativen Restaking, bei dem Nutzer eine eigene Infrastruktur betreiben oder direkt mit EigenLayer-Verträgen interagieren müssen, abstrahieren LRTs diese Komplexität in ein nutzerfreundliches Token-Modell. So entsteht ein flexibler On-Chain-Asset, der Nutzern Zugang zu Restaking bei voller Liquidität verschafft.

Wesentliche Unterschiede zwischen LSTs und LRTs

LSTs und LRTs verfolgen das gleiche Ziel: Liquidität für gestaktes ETH zu schaffen. Ihre Funktionsmechanismen unterscheiden sich jedoch grundlegend. LSTs repräsentieren reine Staking-Positionen auf Ethereums Konsensschicht. Sie werden durch Protokolle passiv verwaltet, die ETH bündeln und die Erträge verteilen. Das Risikoprofil beschränkt sich dabei auf die Performance der Validatoren innerhalb der Protokollregeln von Ethereum.

LRTs hingegen stehen für delegierte Positionen in einer sekundären Staking-Schicht, die von EigenLayer und dessen AVSs reguliert wird. Dies führt zu neuen Variablen wie Drittanbieter-Slashing-Regeln, mehreren Ertragsquellen und Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Protokollen. Während LSTs allein dem Risiko der Ethereum-Basisschicht unterliegen, tragen LRTs zusätzliche anwendungsspezifische Risiken aus den von ihnen abgesicherten Diensten.

Ein weiterer Unterschied besteht in der Komponierbarkeit. LSTs sind im DeFi-Ökosystem weit verbreitet – als Sicherheiten, für den Handel oder für Yield Farming. LRTs werden zwar zunehmend ähnlich integriert, bringen jedoch zusätzliche Komplexität mit sich. DeFi-Integrationen müssen EigenLayer-spezifische Bedingungen, Slashing-Logik und Restaking-Auszahlungswarteschlangen berücksichtigen. Für die Komponierbarkeit von LRTs ist somit eine belastbarere Infrastruktur und eine engere Verzahnung mit On-Chain-Belohnungssystemen erforderlich.

Der Aufstieg der LRT-Protokolle

Bis 2025 haben sich mehrere Protokolle als führende Akteure im LRT-Markt etabliert. Zu den größten zählen Ether.fi und Renzo, die jeweils Vermögenswerte im Milliardenbereich erneut gestaked haben. Ether.fi führte mit eETH und weETH Liquid-Restaking-Token ein, die beispielsweise automatische Wiederanlage, AVS-Gebührenaggregation und einen fortschrittlichen Validatoren-Marktplatz bieten. Renzo brachte ezETH auf den Markt, legte den Fokus auf DeFi-Integration und bot frühzeitigen Zugang zu AVS-Erträgen. Beide Protokolle haben EigenLayers neue Slashing-Module und das delegierte Vault-System umfassend integriert.

Weitere erwähnenswerte Protokolle sind Puffer, das LRT-Emission mit Anreizen zur Dezentralisierung der Validatoren kombiniert, und Kelp DAO, das sich auf Community-getriebenes Restaking konzentriert. Auch Swell hat eine eigene LRT-Strategie auf swETH-Basis entwickelt, die speziell auf die Optimierung der EigenLayer-Punkte und das Farming von Stablecoins abzielt.

Die Protokolle konkurrieren mit Blick auf Nutzererlebnis, Gebührenstruktur, Loyalitätsprogramme und Risikomanagement. Manche bieten Punktesysteme, die an künftige Airdrops gekoppelt sind, andere setzen auf niedrige Gebühren oder automatisches Restaking-Rebalancing. Mit zunehmender Reife des Marktes werden LRT-Protokolle immer klarer unterschieden – insbesondere in Bezug auf die Verwaltung der AVSs-Exponierung und die Ertragsverteilung.

Reward Aggregation und der LRT²-Standard

Eine der zentralen Innovationen von Liquid Restaking 2.0 ist der LRT²-Standard: ein modulares Belohnungs-Framework, das die Aggregation, Verfolgung und Verteilung von Restaking-Erträgen vereinheitlicht. Während der Anfangsphase des Liquid Restaking gab jedes Protokoll eigenständig eigene Belohnungen heraus. Nutzer erhielten EigenLayer-Punkte, AVSs-Gebühren und Protokollanreize in voneinander getrennten Systemen, was zu inkonsistenter Nutzererfahrung und intransparenter Abrechnung führte.

LRT² begegnet diesem Problem mit einer einheitlichen Architektur zur Belohnungsverteilung. Jeder unter diesem Framework ausgegebene LRT kann sich an einen gemeinsamen Reward-Vault anschließen, in dem Punktemultiplikatoren, Gebührenkurven und zeitgewichtete Anreize transparent verwaltet werden. Dieses modulare Konzept ermöglicht es Anwendern, Ertragschancen protokoll- und AVSs-übergreifend zu vergleichen und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Restaking-Beteiligung nachvollziehbar und standardisiert bleibt.

Protokolle, die LRT² einsetzen, integrieren zudem automatisierte Delegation zu AVSs-Vaults, die ihre Gebührenstruktur und Slashing-Regeln On-Chain kommunizieren. Das schafft einen wettbewerbsfähigen Markt für Sicherheit und verbindet Restaker mit den AVSs, die die attraktivsten und verlässlichsten Ertragsmöglichkeiten bieten.

Mit der Einführung von LRT² erfolgt der Wandel von fragmentierten, protokollspezifischen Belohnungsmechanismen hin zu einem kombinierbaren, plattformübergreifenden Standard, der Interoperabilität und nachhaltiges Wachstum für das gesamte Ökosystem ermöglicht.

Multichain-Expansion und die Rolle von Symbiotic

Während sich EigenLayer auf Ethereum konzentriert, übertragen innovative Restaking-Protokolle wie Symbiotic das Konzept auf weitere Blockchains und Asset-Klassen. Symbiotic bietet ein asset-unabhängiges Restaking-Framework, das ETH, LSTs, Stablecoins und sogar Bitcoin-basierte Assets unterstützt. Der Restaking-Mechanismus trennt dabei die Sicherheitskomponente vom Staking-Asset, sodass neue Dienste und Rollups mittels diverser Sicherheiten Vertrauen aufbauen können.

Die Multichain-Expansion ist wegweisend, weil sie das Restaking-Modell auch für Ökosysteme abseits von Ethereum öffnet. Gleichzeitig verringert sie die Abhängigkeit von ETH als einzigem Vertrauensasset und bringt neue Marktdynamiken wie Sicherheitenvielfalt und kettenübergreifende Validatoren-Delegation mit sich.

Das Protokolldesign von Symbiotic umfasst Slashing-Module, Delegationsanreize und AVSs-Kompatibilität – ähnlich wie EigenLayer, jedoch mit zusätzlicher Flexibilität für kettenunabhängige Deployments. Es unterstützt sowohl permissionless als auch kuratierte AVSs und ermöglicht es Entwicklern, spezialisierte Middleware oder Infrastrukturlayer auf einer gemeinsamen Sicherheitsbasis zu entwickeln.

Das Aufkommen multichain-fähiger Restaking-Protokolle verdeutlicht, dass sich das LRT-Modell bald zu einer breiteren Kategorie von Liquid Security Tokens (LSTs in neuem Kontext) entwickeln könnte, die eine universelle Vertrauensebene für Web3 schaffen.