Der Weg zu Liquid Restaking 2.0

In diesem Modul erfahren Sie, was Liquid Restaking ist und wie Liquid Restaking 2.0 frühere Staking-Modelle weiterentwickelt. Das Modul beleuchtet die Rolle von EigenLayer, zeigt, wie Restaking die Sicherheitsmechanismen von Ethereum auf neue Dienste ausweitet, und erklärt, weshalb modulare Sicherheitsmärkte als Grundpfeiler im DeFi-Sektor etabliert werden. Sie erhalten ein umfassendes Verständnis dafür, wie Restaking die Kapitaleffizienz, die Anreizstruktur für Validatoren sowie das Design von Protokollen im Web3 grundlegend beeinflusst.

Vom Staking zum Restaking

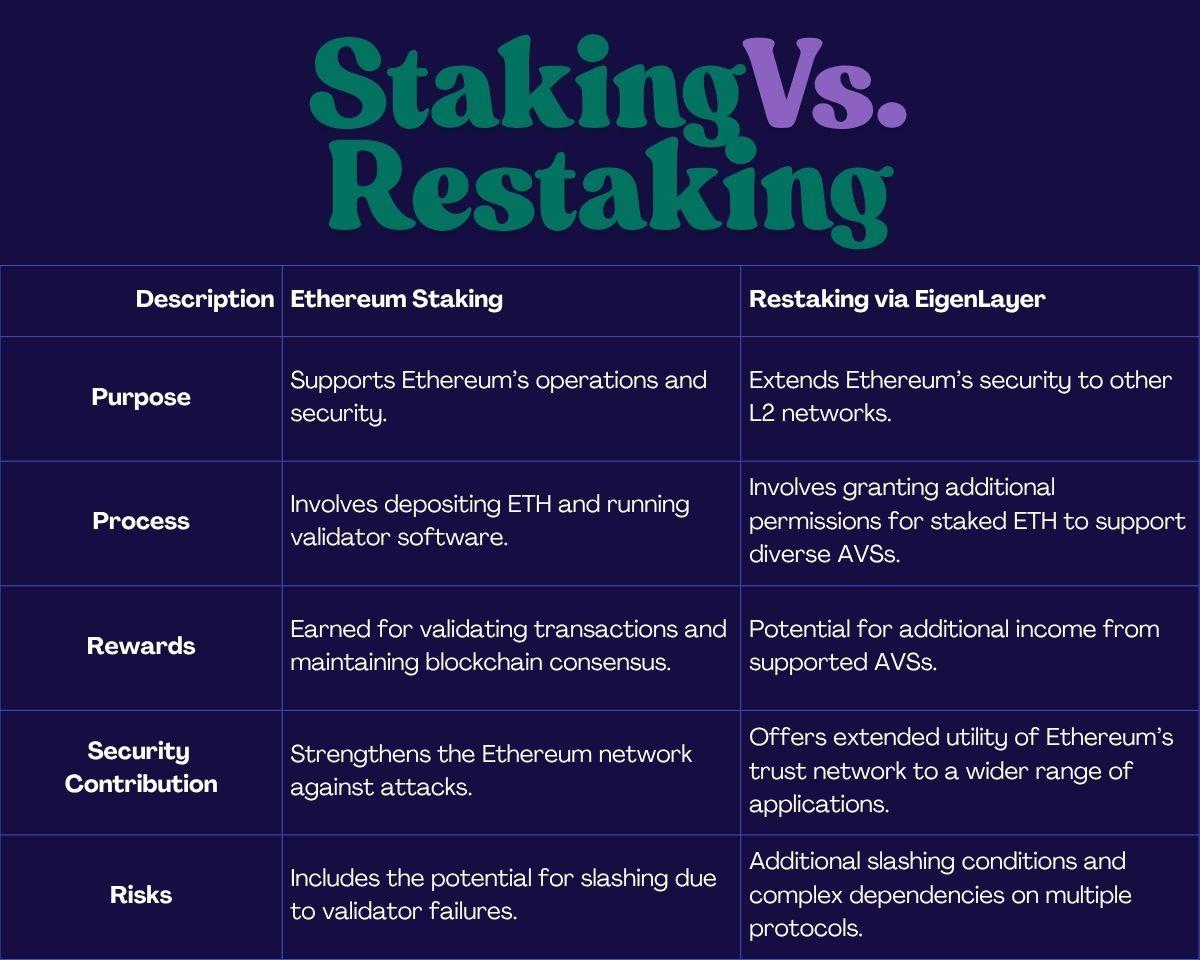

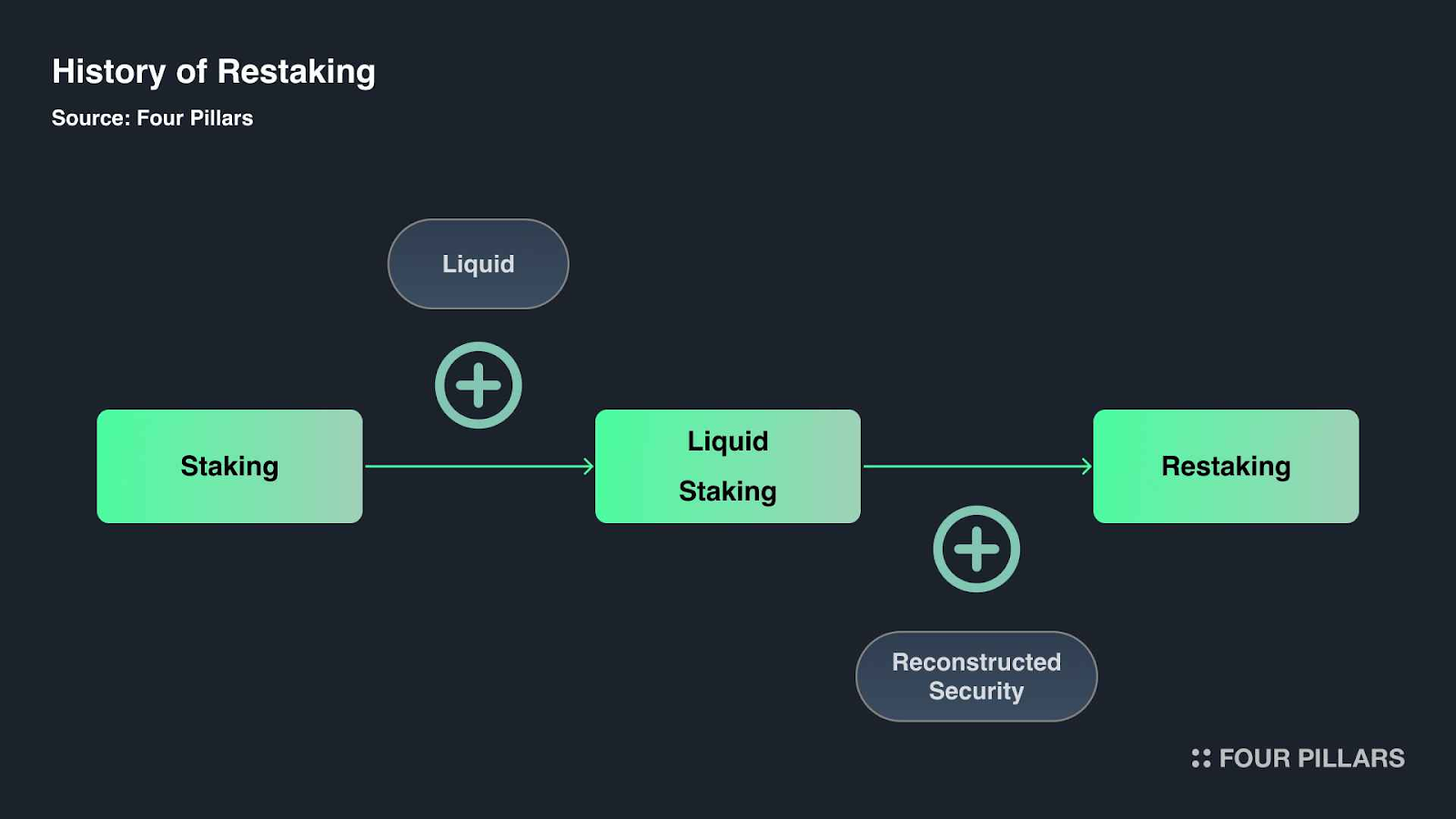

Das Restaking-Konzept ist eine wirkungsvolle Weiterentwicklung des Proof-of-Stake-Systems von Ethereum. Es ermöglicht, bereits gestaketes ETH als zusätzliche Sicherheit für verschiedene Dienste jenseits der Ethereum-Basis zu verwenden. EigenLayer hat diesen Ansatz federführend eingeführt und ein modulares System geschaffen, bei dem Validatoren freiwillig Middleware, Data-Availability-Layer, Oracles und andere aktiv validierte Dienste (AVSs) absichern können. So wird Ethereums Vertrauensschicht auf mehrere dezentrale Netzwerke verteilt, was die Sicherheit erhöht und den Aufbau der modularen Blockchain-Infrastruktur beschleunigt.

Im September 2022 migrierte Ethereum mit dem Merge vom Proof-of-Work- zum Proof-of-Stake-Mechanismus. Seitdem hinterlegen Validatoren ETH, um an der Konsensfindung teilzunehmen und die Blockchain abzusichern. Diese hinterlegten ETH generierten zwar Protokoll-Belohnungen, ihre Nutzungsmöglichkeiten blieben jedoch begrenzt. Restaking brachte die Idee ein, dass gestaketes ETH zur Sicherung zusätzlicher Netzwerke verwendet werden kann, ohne die Basissicherheit von Ethereum zu beeinträchtigen. Validatoren konnten zusätzliche Software installieren und für externe AVSs Nachrichten signieren, wofür sie weitere Vergütungen erhielten.

EigenLayer, das führende Restaking-Protokoll, hat diese Methode formalisiert, indem Nutzer entweder ihr natives ETH (per Delegation an einen EigenPod) oder ihre Liquid Staking Tokens (LSTs) wie stETH, rETH oder cbETH restaken können. Damit entstand ein programmierbarer Rahmen, in dem dezentrale Dienste die Sicherheit von Ethereum nutzen, ohne selbst einen eigenständigen Validatorensatz aufbauen zu müssen. Die erste Generation des Systems war jedoch in ihrer Skalierbarkeit begrenzt; es fehlten Standards für die Belohnungsaggregation, und Live-Slashing war nicht verfügbar. Diese Mängel führten zur Entwicklung eines robusteren Konzepts: Liquid Restaking 2.0.

Warum Liquid Restaking entstanden ist

Obwohl Restaking die Nutzungsmöglichkeiten von gestaktem ETH erweiterte, war es mit deutlichen Hürden verbunden. Nutzer mussten beim nativen Restaking eigene Validator-Infrastruktur betreiben oder auf Dritte vertrauen. Liquid Staking hatte dieses Problem gelöst, indem es die Validatorfunktion abstrahierte und tokenisierte ETH-Derivate herausgab, die im DeFi genutzt werden konnten.

Liquid Restaking führt dieses Prinzip fort: Statt LSTs wie stETH manuell bei EigenLayer zu restaken, bieten Protokolle wie Ether.fi, Renzo, Puffer und Kelp DAO benutzerfreundliche und tokenisierte Restaking-Plattformen an. Nutzer hinterlegen ETH oder LSTs und erhalten im Gegenzug einen neuen Token – den Liquid Restaking Token (LRT), der die Restaking-Position repräsentiert. LRTs lassen sich im DeFi verwenden, am Sekundärmarkt handeln oder als Sicherheit in Kreditprotokollen einsetzen. So profitieren Nutzer von erhöhter Liquidität und zusätzlichem Nutzen, während im Hintergrund die AVSs abgesichert werden.

Das Konzept schafft doppelten Mehrwert: Nutzer können ihre Erträge durch Staking-Belohnungen, EigenLayer-Punkte und LRT-Protokollanreize steigern, während das modulare Ethereum-Ökosystem von einer breiten, dezentralen Absicherung profitiert, ohne eigene Validator-Infrastruktur schaffen zu müssen.

Der Wandel zu Liquid Restaking 2.0

Bis Mitte 2025 wurden die Schwächen des ersten Liquid-Restaking-Modells offensichtlich. Es gab keine Standards für die gemeinsame Aggregation von Belohnungen, Punkten oder Slashing-Risiken über verschiedene LRTs hinweg. Die Slashing-Bedingungen von EigenLayer wurden bislang off-chain umgesetzt, jedes LRT-Protokoll entwickelte eigene Belohnungsmechanismen und AVS-Integrationen – das führte zu fragmentierten Anreizen und inkonsistenten Nutzererfahrungen.

Liquid Restaking 2.0 begegnet diesen Herausforderungen mit durchgreifenden Neuerungen: EigenLayer führte ein on-chain Slashing-Modul ein, sodass Protokolle Fehlverhalten sanktionieren und die ökonomische Sicherheit für AVSs erhöhen können. Zudem wurde das Belohnungssystem durch einen gemeinsamen Delegationsmarktplatz und eine einheitliche Restaking-Vault-Architektur neu gestaltet. AVSs können nun Prämien ausloben, während LRT-Protokolle restaketes Kapital in die Vaults delegieren – ohne Infrastruktur zu vervielfachen. So entstand eine standardisierte, skalierbare Restaking-Pipeline.

Der neue LRT²-Standard (Liquid Restaking Token Rewards) vereinheitlicht die Belohnungsverteilung über sämtliche LRT-Protokolle. LRT² bietet eine modulare, transparente und prüfbare Möglichkeit zur Zuteilung von EigenLayer-Punkten, AVS-Gebühren und LRT-Anreizen. Statt eigenständiger Abrechnungssysteme für jedes LRT entsteht so ein plattformübergreifender Rewards-Mechanismus, der Transparenz und Kombinierbarkeit optimiert.

Darüber hinaus bietet Liquid Restaking 2.0 fein abgestufte Opt-in-Mechanismen für Validatoren und Staker. Nutzer können gezielt entscheiden, welche AVSs ihre Assets absichern, wodurch risikobasierte Präferenzen und individuelle Gebührenmodelle nach AVS-Reputation oder Nachfrage umsetzbar sind.

Modulare Sicherheit und die Rolle von EigenLayer

Im Ethereum-Ökosystem herrscht zunehmende Modularität. Rollups, Sidechains und Middleware-Dienste benötigen eigene Sicherheitsgarantien, verfügen aber oft nicht über ausreichende wirtschaftliche Ressourcen, um gesonderte Validator-Netzwerke zu betreiben. Restaking erlaubt es, Ethereums Validatoren und gestaketes Kapital wiederzuverwenden, um solche Netzwerke zu starten.

EigenLayer ist dabei die koordinierende Schicht des modularen Sicherheitsmarkts: Es aggregiert restakete Assets und ermöglicht AVSs, auf die Vertrauensbasis von Ethereum zuzugreifen. Mit Liquid Restaking 2.0 unterstützt EigenLayer jetzt dynamische Preisgestaltung, Gebührenteilung und automatisierte Delegation – allesamt zentrale Mechanismen, um AVSs für Validatoren attraktiv zu machen und Sicherheitskapazitäten effizient zu verteilen. Diese modulare Struktur wird zur zentralen Infrastruktur, um Ethereum über die Rolle einer Einzel-Blockchain hinaus zu einem umfassenden Vertrauensanker der dezentralisierten Ökonomie zu entwickeln.

Durch AVS-spezifische Slashing-Richtlinien und Monitoring-Tools kann jeder AVS eigene Sanktionskriterien festlegen. So lässt sich die Skalierung auf hunderte Dienste mit unterschiedlichen Anforderungen an das Validatorenverhalten flexibel umsetzen.

Kritik und Risikomanagement

Vitalik Buterin und andere Ethereum-Forscher warnen vor den systemischen Risiken übermäßigen Restakings. Im Zentrum der Kritik stehen die Gefahr korrelierter Slashing-Ereignisse und einer Überlastung einzelner Validatoren, die viele Dienste abdecken und so Ethereums Basisschicht Kettenrisiken aussetzen.

Liquid Restaking 2.0 setzt hier mit detaillierten Opt-in-Mechanismen, isolierten AVS-Strukturen und konsequenter Slashing-Durchsetzung an. Validatoren werden nicht mehr pauschal zu Restaking auf alle AVSs animiert. Stattdessen fördern risikoadjustierte Renditen, transparente Dienstleistungsvereinbarungen (SLAs) und flexiblere Delegationsmodelle Stabilität und Nachvollziehbarkeit. Die klare Trennung zwischen nativen Restakern, LRT-Emittenten und delegierten Validatoren sorgt für echte Verantwortlichkeit.

Das Protokoll fördert zudem offene AVS-Registrierung, die marktbasierte Festlegung von Servicegebühren und delegationsregulierende Smart Contracts, um Zentralisierung und Fehlanreize zu vermeiden. Insgesamt entsteht so ein flexibleres, widerstandsfähiges und großskalierbares Modell.

Marktdurchdringung und Wachstum

Mitte 2025 waren über EigenLayer knapp 20 Milliarden US-Dollar Gesamtwert restaket, mehr als die Hälfte davon über Liquid-Restaking-Protokolle. Ether.fi und Renzo zählen zu den führenden LRT-Anbietern – beide verwalten jeweils über 2 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten. Neue Player wie Symbiotic weiten das Modell auf verschiedene Asset-Klassen und Chains aus, darunter auch Bitcoin-native Assets und Solana-basierte Staking-Derivate.

Die Nutzerbasis hat sich von frühen DeFi-Anwendern auf institutionelle Vermögensverwalter, DAOs und Rollup-Teams ausgeweitet, die von Ethereums gemeinsamer Sicherheit profitieren möchten, ohne eigene Staking-Infrastruktur zu entwickeln. Punktesysteme, DeFi-Integrationen und kombinierbare LRT-Fi-Strategien treiben die Beteiligung sowohl renditeorientierter Nutzer als auch Infrastrukturanbieter.

Mit dem Livegang von Liquid Restaking 2.0 beginnt eine Phase der Konsolidierung und Spezialisierung: AVSs konkurrieren um Delegationen, LRT-Protokolle setzen auf innovative Anreizstrukturen und Nutzererlebnisse, und Restaker optimieren für Kombinierbarkeit, Liquidität und risikoadjustierte Erträge.